L'Editoriale

Festival 2025

La musica che include:

la lezione del Barocco Festival Leonardo Leo

Dove va la musica? Va dove trova ascolto. Va dove può farsi racconto, memoria, progetto. Va dove un territorio (ad esempio quello del brindisino) sceglie di non dimenticare il proprio patrimonio, ma di rilanciarlo, rigenerarlo, offrirlo al mondo. Va dove c’è un festival che, da un piccolo paese del Sud, continua ogni anno a costruire ponti tra il passato e il futuro, tra il locale e il globale, tra il particolare e l’universale.

Dove va la musica? Va dove trova ascolto. Va dove può farsi racconto, memoria, progetto. Va dove un territorio (ad esempio quello del brindisino) sceglie di non dimenticare il proprio patrimonio, ma di rilanciarlo, rigenerarlo, offrirlo al mondo. Va dove c’è un festival che, da un piccolo paese del Sud, continua ogni anno a costruire ponti tra il passato e il futuro, tra il locale e il globale, tra il particolare e l’universale.

C’è un momento preciso in cui la musica smette di essere suono per diventare luogo. Accade quando ci raccogliamo in uno spazio condiviso – una chiesa, un chiostro, un teatro – e ci lasciamo attraversare da una brezza che viene da lontano. Accade ogni anno al Barocco Festival Leonardo Leo, quando il passato si fa presenza viva, e il tempo della musica diventa il tempo della comunità.

In un’epoca dominata dalla velocità e dall’individualismo, i festival musicali, e in particolare quelli dedicati alla musica antica, assolvono a una funzione rara e preziosa: ricompongono, riuniscono, riconnettono. Non si limitano a celebrare il patrimonio, lo incarnano. E lo fanno coinvolgendo un pubblico che non è fatto di “intenditori” in senso classico, ma di persone in cerca di bellezza, di senso, di armonia, di appartenenza. La musica barocca, quella che risuona ogni anno a San Vito dei Normanni, Brindisi, Lecce e quest’anno a Mesagne parla proprio a loro. E parla a tutti, senza distinzioni.

Ma il Festival non è solo Leonardo Leo. È anche Leonardo Vinci, è Alessandro e Domenico Scarlatti, è Porpora, Jommelli, Cimarosa, è Pergolesi e la sua commovente parabola artistica ed umana, è Durante e il suo contrappunto sentimentale. E sono i pugliesi Paisiello, Piccinni, Traetta. È Napoli e il Mediterraneo, è il Sud ed è l’Europa. È l’eco di una stagione in cui la musica era linguaggio comune, veicolo di identità e di scambio, in cui le diversità non venivano cancellate, ma messe in dialogo.

Nel XVIII secolo la musica di scuola napoletana si diffuse in tutta Europa: più che una semplice diaspora di artisti, fu una vera e propria opera di irradiamento dell’energia musicale partenopea: una forma precoce di soft power, capace di affascinare le corti europee e di imporre modelli stilistici, didattici e teatrali che segnarono profondamente il gusto musicale del tempo.

Ed è questo il cuore del Barocco Festival Leonardo Leo: riscoprire il Barocco non come stile, ma come postura culturale inclusiva, aperta, immaginativa. Da anni, il Festival promuove un’idea di musica che non si esaurisce nel concerto, ma che si estende all’incontro, alla ricerca musicale, alla scoperta dei luoghi e delle persone. Tutto converge verso un’unica direzione: la musica come bene comune, come forma attiva di cittadinanza culturale, come strumento di rigenerazione territoriale.

La musica antica ha il potere di riattivare luoghi dimenticati, di restituire dignità a territori marginali, di creare nuove economie culturali. Non è nostalgia, è futuro. Non è conservazione, è innovazione. Non è élite, è democrazia. La musica ci insegna che l’identità non è chiusura, ma apertura. Non è tradizione immobile, ma memoria che si rinnova e si rafforza nell’incontro con l’altro. Leonardo Leo, figlio di San Vito e cittadino d’Europa, ci ricorda che si può essere profondamente radicati e insieme cosmopoliti, profondamente meridionali e insieme universali.

C’è un bisogno diffuso di musica, oggi. Un bisogno che va oltre il consumo veloce e si manifesta nel desiderio di esperienze più profonde, più lente, più vere. I festival musicali rispondono a questo bisogno creando spazi di ascolto consapevole, luoghi in cui l’arte torna a essere parte della vita, e non suo sottofondo. Il Festival Barocco Leonardo Leo si inserisce in questa rete di esperienze che, da nord a sud, stanno ridisegnando il paesaggio musicale italiano.

Questa è la scommessa del Festival Leonardo Leo: fare della musica un gesto di appartenenza. Di bellezza condivisa e di identità che non si chiude, ma si apre all’incontro e alla meraviglia.

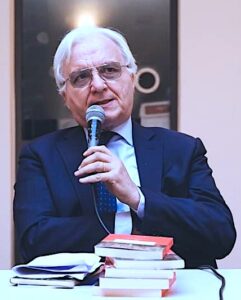

LORENZO FIORITO

Editoriale